Afrodite: eterna… per natura

Sarah Boglino

…l’implacable Vénus regarde au loin je ne sais quoi avec ses yeux de marbre…

Charles Baudelaire

L’immagine femminile della forza primigenia della fecondità e della riproduzione come elemento alla base della vita è presente fin dagli albori dell’umanità e nel corso dei millenni ha assunto forme diverse che nel tempo sono diventate dei topoi iconografici rivelatori della stratificazione culturale avvenuta anche attraverso gli scambi tra civiltà diverse.

Dalle Veneri paleolitiche “impudiche” di Lespuegue ai Balloon Venus Lespugue red di Jeff Koons sono infatti intercorsi fra i 37.000 e 27.000 anni, e il rapporto dell’uomo con la dea dell’amore è profondamente mutato e con esso la relazione con la sua effige comprendendo il totemismo, l’idolatria e il feticismo.

Questi cambiamenti nella relazione con le immagini sono stati indagati in particolare negli studi di visual culture da William John Tomas Mitchell, dalle ricerche di antropologia visiva di Hans Belting, e da David Feedberg teorizzatore del potere delle immagini, mentre sono fondamentali per una lettura iconologica ai fini della comprensione delle origini dei modelli, della loro diffusione ed effettiva stratificazione culturale i contributi di Aby Warburg, Erwin Panofsky, Edgar Wind. Studi fondamentali per aprire l’interpretazione dell’opera a una lettura pluridirezionale da parte di chi osserva ma anche per soggettivizzare l’opera.

In questo breve contributo si cercherà, mantenendo un punto di vista eurocentrico e un andamento lineare funzionale al discorso, di sfogliare i numerosi strati che hanno contribuito alla codificazione delle tipologie iconografiche della dea madre e quindi di Afrodite e di Venere con l’ausilio delle fonti letterarie più autorevoli e dei modelli visivi più diffusi.

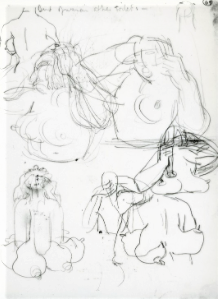

Risale agli inizi del XX secolo la credenza che le preistoriche statuine risalenti al Paleolitico superiore alte non più di 10-15 centimetri, realizzate fra il 35.000 e il 25.000 a.C. in pietra, osso, avorio o steatite rinvenute dagli archeologi principalmente in Europa ma anche in Siberia e in Eurasia rappresentassero un antico ideale di bellezza femminile legato al culto della dea madre, motivo per cui sono state indicate comunemente come Veneri paleolitiche, sebbene in realtà la loro funzione non sia stata accertata. A questo gruppo appartengono la Venere di Hohle Fels (35.000 anni fa circa), la Venere di Willendorf (25.000 anni fa circa), la Venere di Lespugue (25.000 anni fa circa). Esse condividono le caratteristiche forme anatomiche pronunciate legate alla riproduzione (ventre, seni, fianchi, vulva segnata). Anche se di epoca più recente in quanto risalente a un arco di tempo che va dal 5.000 al 2.500 a.C, è in rapporto al culto della dea della vita la Venere di Malta, vicina infatti nel modellato alle Veneri paleolitiche. A questi prototipi hanno guardato artisti contemporanei come Henri Moore (studio dalla Venere Grimaldi, matita su carta, 1927; Woman, bronzo 1957-8), Botero (Venere e Amore, olio su tela, 2007), Jeff Koons (Balloon Venus Lespugue red, acciaio inossidabile traslucido e colorato in rosso, dal 2008).

L’anatomia della dea madre-dea dell’amore muta profondamente in età classica.

Fidia, che nel V sec. a.C. scolpì, cinta da un panneggio così aderente da sembrar bagnato, la dea semidistesa in grembo alla madre Dione nel frontone est del Partenone, Prassitele con la sua Venere Cnidia, primo nudo femminile di epoca classica rappresentante una fanciulla ritratta nella policletea posa a chiasmo che prima di immergersi nel bagno rituale accenna a coprirsi le parti intime databile intorno al 360 a.C e oggi nota tramite le copie romane tra cui in particolare ricordiamo quella conservata presso i Musei Vaticani, Skopas e Alessandro di Antiochia probabile autore della Venere di Milo, statua ellenistica del 130 a.C oggi al Louvre caratterizzata dalla forma sigmoidale, sono gli artefici dei modelli più diffusi della dea dell’amore grazie alle copie di epoca romana cui attingeranno, con la “rinascita del paganesimo antico” (A. Warburg, 1966), gli artisti del Rinascimento. Nascono con loro i prototipi della statuaria classica mentre in pittura il mondo antico conobbe la dea raffigurata da Apelle, l’artista greco vissuto nel IV sec. a.C. celebre per le sue opere che sembravano più vere del vero e per la quale, narra Plinio nella sua Naturalis Historia, impiegò come modella una ex amante di Alessandro ritratta mentre esce nuda dalle acque, strizzandosi i capelli ancora bagnati, inaugurando il topos della Venere Anadiomene che nasce dal mare, mentre appartiene alla versione di Venere che nasce dalla conchiglia e anzi è ancora incastonata dentro come una perla nel notevole affresco pompeiano del I sec. a.C. Affiancano questi modelli anche la Afrodite velata di cui una testimonianza è a Palazzo Ducale di Mantova acquistata a Roma da Giulio Romano per usarla come modello a Palazzo Te derivata, si ipotizza, da una precedente opera attribuita a Callimaco e la Venere accovacciata come esemplificata dalla scultura del I sec d.C. conservata agli Uffizi che probabilmente ricalca una scultura del III sec a.C. A queste, in epoca romana, si aggiunsero la Venere Genetrix, con cui gli esponenti della gens Iulia la onoravano in quanto madre di Enea da cui discendevano e la Venere Victrix. Ma Venere aveva ancora numerosi epiteti, quali Venere Celeste alias Urania (che Platone contrappone alla Venere Pandemos, ossia dell’amore di tutte le genti), Anthéia, Pontìa. Nei volti della scultura classica, secondo l’estetica del tempo, prevale una gravità nello sguardo (diverso quindi dall’epiteto della dea come colei che ama il sorriso), e il modello più diffuso ha privilegiato l’iconografia di una divinità fanciulla colta in un momento di intimità, anziché ritrarla come raggiante e temibile dea adulta e capricciosa, come invece talvolta è descritta nei testi. I suoi attributi sono le colombe o i cigni, la conchiglia, i delfini, la torcia che desta amore, il cuore fiammeggiante, la rosa, il mirto sempreverde come l’amore, lo specchio. Cesare Ripa (Iconologia, 1593), codificando l’iconografia della Venustà, elenca un’alta fascia che ne cinge la vita (il cingolo di Venere), una corona floreale che ne incornicia la fronte, un ramo e un volatile posti su ciascuna delle sue mani.

Tutti conosciamo la storia di Afrodite, per i greci, e Venere, per i romani, ma vale la pena rispolverarla prima di passare a ricordare le principali fonti letterarie cui si ispirarono gli artisti per immaginare la dea della bellezza.

Il mito di Afrodite, se dovessimo pensare di raccontarne una sua succinta biografia, viene tramandato in due versioni, la prima secondo la quale nacque dalla spuma del mare a seguito dell’evirazione di Urano da parte di Crono oppure da una conchiglia uscita dal mare dopo l’unione di Zeus e Dione (Iliade) il che implica che o appartiene alla seconda generazione degli dei dell’Olimpo e quindi alle forze primigenie o alla quarta entro un sistema più normalizzato del mondo. Data in sposa a Vulcano da Zeus, ebbe numerose relazioni extraconiugali, in primis con Ares da cui ebbe Eros e Ermes da cui ebbe Ermafrodito, quindi con Adone, venne impalmata da Paride come dea della bellezza e fu madre di Enea. In passato sono stati rilevati numerosi punti di contatto con la dea Ishtar così come narrata nell’Epopea di Gilgamesh a sostegno delle interpretazioni che vedono uno scambio tra la cultura del Medio Oriente e quella occidentale.

Alla prima versione della nascita della dea, Esiodo dedica i versi da 190 a 193 della sua Teogonia (VIII sec. a.C. ca.)

«[…] attorno bianca

la spuma dall’immortale membro sortì, e in essa una fanciulla

nacque, e dapprima a Citera divina

giunse, e di lì poi giunse a Cipro molto lambita dai flutti […]»

(Traduzione di Graziano Arrighetti, in Esiodo Opere, 1998 Einaudi-Gallimard; 2007 Mondadori, p. 11.13)

Nel VI Inno omerico, del VII sec. a.C circa, si narra di «Afrodite che ama il sorriso» il cui potere è così forte che «fra gli altri esseri non v’è alcuno che sappia sfuggirle, né fra gli dei beati, né fra gli uomini mortali. E turbò perfino la mente di Zeus che gioisce del fulmine». (vv 34-36) Essa si offre sotto mentite spoglie ad Anchise da cui è attratta in modo irrefrenabile, vittima del suo stesso potere, e da questa unione, ignobile per lei che è una dea, nascerà Enea («il suo nome sarà Enea, perché un angoscioso dolore mi ha colta per essere discesa nel letto di un uomo mortale»).

A lei, nel VI sec. a.C. alza la sua preghiera Saffo, supplicandola di allontanar da lei le pene d’amore e di non farla cadere nelle sue trappole:

«Afrodite eterna, in variopinto soglio,

Di Zeus fìglia, artefice d’inganni,

O Augusta, il cor deh tu mi serba spoglio,

Di noie e affanni.»

(trad. Ippolito Pindemonti, in “Giornale de’ letterati”, Tomo XLII (1781), Anno MDCCLXXXI, pp. 257-258).

Quando il culto di Afrodite si diffuse in Occidente attraverso le sue colonie nella penisola italica, la dea continua ad essere onorata come dea della bellezza e della vita, come lo dimostrano i versi di Lucrezio, il quale, infatti, si rivolge alla dea quale «onnipotente forza creatrice che pervade la natura e vi anima tutto l’essere» nel Proemio (vv. 1-43) della sua De Rerum Natura composto nel I sec. a.C. per chiederle aiuto a vergare la sua opera:

«E poiché tu sola governi la natura delle cose

né senza te alle luminose sponde della luce alcunché

sorge né si produce alcunché di lieto né di amabile,

desidero che tu sia collaboratrice per scrivere i versi

che io sulla natura delle cose tento di comporre»

Questo immenso potere, cantato da Lucrezio, è destinato a ritorcersi contro la dea stessa, come narra Ovidio, tra il 2 e l’8 d.C, nel X libro delle Metamorfosi (vv. 503-559; 681-730) a proposito dell’amore infelice della dea per il cacciatore Adone, ucciso da un Marte geloso trasformatosi in cinghiale, e di come l’addolorata, grazie all’intervento di Proserpina, mutò il suo sangue in anemone assicurandone l’immortalità.

Nello stesso libro, Ovidio racconta un altro mito che sebbene non direttamente legato a Venere torna utile per una riflessione sulla scultura avente per oggetto il corpo nudo femminile e sul valore tattile che la caratterizza, soprattutto quando a essere scolpita è la pulchritudo per eccellenza. Si tratta del mito di Pigmalione:

«Quando rincasa, Pigmalione va subito dalla statua della fanciulla che ama, si china sull’alcova e la bacia. La carne di lei sembra tiepida: avvicina di nuovo le labbra alle sue, e le tocca il seno con le mani – a quel tocco l’avorio perde la sua durezza e comincia ad ammorbidirsi; le sue dita lasciano un’impronta sulla superficie cedevole, proprio come la cera di Imetto fonde al sole e, lavorata dalle dita dell’uomo, assume forme diverse, e viene resa adatta all’uso dall’uso».

Sembra che proprio questo intento abbia guidato le mani dei grandi scultori come Bernini e Canova quando resero palpitanti i seni e sode le carni delle loro seducenti statue femminili.

Ma prima di ritrovare la seduzione della materia, bisogna attraversare il Medioevo moralizzatore, e le Metamorfosi vengono rilette e reinterpretate in chiave cristiana, in Italia e in Francia, dal momento che vi si scorgono elementi prefigurativi della Salvezza e in questa prospettiva i racconti furono considerati allegorie protocristiane adatte a istoriare numerosi codici miniati (ricordiamolo, visto che si sta concludendo l’anno dedicato al Sommo Poeta, Dante collocherà Ovidio in compagnia di Omero, Orazio e Lucano nel Limbo tra i pagani virtuosi nella sua Divina Commedia). Il passaggio dal Medioevo all’età moderna è accompagnato dalla trasformazione dell’immagine di culto in opera d’arte e più precisamente quando l’artista rinascimentale, ormai autonomo e consapevole di sé stesso, applica nell’arte la sua comprensione metaforica del mondo dando vita alla mediazione estetica.

Con l’affermarsi del neoplatonismo propugnato da Marsilio Ficino nella Firenze della prima metà del XV secolo viene recuperata la distinzione platonica tra Venus Urania (Amore Celeste) e Venus Pandemos (Amore di tutti) dove la seconda esprime il primo passo che l’anima compie elevandosi verso il Cielo all’interno di un percorso di crescita spirituale inserito nella più ampia cornice della teoria cosmogonica che pone a fondamento del mondo l’amore; questa visione caratterizza larga parte della produzione letteraria e figurativa del tempo, come testimoniano, ad esempio, il poemetto La Giostra composto da Angelo Poliziano nel 1478 su committenza di Lorenzo il Magnifico per celebrare la vittoria di Giuliano de’ Medici al torneo del 1475 tenutosi nella piazza Santa Croce a Firenze, e l’esemplare del codice miniato di Cristoforo De Predis, De Sphaera, datato tra il 1465 e il 1475 in cui sono rappresentati Venere – con in mano uno specchio, simbolo di vanità – mentre esercita il suo influsso sui pianeti delle costellazioni di Toro e Bilancia e sulle persone nate sotto i relativi segni zodiacali.

Proprio il Poliziano, quando compone il suo poemetto, sembra avere davanti agli occhi La nascita di Venere che, insieme alla Primavera (interpretata da Aby Warburg nel 1893 come il Regno di Venere) e a Pallade col centauro, fu realizzata da Sandro Filipepi detto Botticelli e appartenne a Lorenzo e Giovanni di Pierfrancesco de’ Medici. Secondo Gombrich (Mitologie Botticelliane. Uno studio sul simbolismo neoplatonico della cerchia del Botticelli, in Immagini simboliche, 1945, pp. 47-94) l’opera adombrerebbe la nascita dell’Humanitas, generata dalla Natura con i suoi quattro elementi e dall’unione dello spirito con la materia, e insieme a Pallade col centauro, con cui condivide le misure, sarebbe stata compiuta negli anni Ottanta del Quattrocento al ritorno dell’artista da Roma, dove contribuì al ciclo di affreschi della Cappella Sistina, mentre La Primavera sarebbe anteriore al soggiorno romano. Quest’icona del Rinascimento ha conquistato l’eterna celebrità come un cammeo all’interno della produzione artistica coeva. L’elegante linearismo, la grazia nei movimenti, la serenità che promana dal limpido chiarore del paesaggio e dai colori diafani, sono tutti elementi che contribuiscono a trasporre la scena in un’atmosfera metafisica, quella del sogno antico effigiato nei vasi o nei sarcofagi antichi cui peraltro i gruppi isolati delle figure sembrano ispirarvisi. Tuttavia l’espressione quasi malinconica di Venere s’impone allo sguardo dell’osservatore che è indotto, come forse suggerirebbe William John Tomas Mitchell, a interrogarsi su cosa questa immagine desideri. Se il desiderio è solitamente per ciò che manca, forse allora il leggero venticello che scompiglia le chiome della dea e increspa leggermente la superficie del mare cipriota non è soltanto frutto di Zefiro e Aura ma anche pneuma, soffio vitale, Spirito Santo, e Venere sembra desiderare quel mondo ultraterreno per uscire dalla favola pagana in cui pare congelata. Ciò forse collimerebbe con il periodo che stava vivendo lo stesso Botticelli, il quale, secondo il Baldinucci (Notizie de’ professori del disegno, 1681), era noto per avere un “cervello così stravagante ed inquieto” perché roso dentro dal tarlo inoculato dal Savonarola che allora scuoteva gli animi predicando il rinnovo del cristianesimo.

La distinzione tra Amor Sacro e Amor Profano diventerà uno dei leit motif nella storia delle immagini legate alla dea che in alcuni casi, troverà amplificazione nella ulteriore distinzione tra Eros (Amore sacro) ed Anteros (Amore profano). In numerosi casi Cupido viene raffigurato cieco, a indicare proprio la perdita di lucidità tra gli effetti dell’innamoramento secondo una sensibilità neoplatonica così come rilevato da Erwin Panofsky il quale nei suoi Studi di iconologia (1939), dopo aver ripercorso le fonti letterarie e figurative classiche da cui ha espunto il motivo del fanciullo bendato, affronta i testi medievali italiani, tra cui la Genealogia deorum di Boccaccio, e stranieri, dove invece compare e si diffonde quale figura allegorica dell’amore che “priva gli uomini degli abiti e della saggezza” – laddove la cecità, per la morale medievale, è generalmente associata al male – e come tale esso esprime il lato oscuro della divinità genetrice, sebbene vi siano casi, soprattutto in epoca rinascimentale, di ibridazione di questa fattispecie col classico Cupido, come testimoniato dal dipinto di Piero della Francesca in S.Francesco ad Arezzo.

Alla contrapposizione, invece, di Eros ed Anteros (nato dall’unione tra Venere e Marte) Tiziano ha dedicato uno dei suoi capolavori compiuti in tarda età tra il 1560 e il 1565, Venere che benda Amore, entrato a far parte della collezione Borghese nel 1608. Nella tela si vede una vestitissima Venere che benda Anteros mentre Eros, alle sue spalle, guarda pensieroso la scena e intanto le due ninfe Dori e Armilla, qui Panofsky e Wind divergono, o consegnano o ritirano l’arco e le frecce per armare o, al contrario, per disarmare il divino figlio di Venere. Vi si ammira la bellezza della pittura che passa attraverso la morbidezza dei gesti e sfocia nella tavolozza raffinata dei colori, già sfaldati, che dai panneggi purpurei si accordano con le tinte brune del paesaggio al tramonto incorniciato dalla finestra.

Sempre a Ovidio, nel Cinque e nel Seicento in Italia e in Francia, attingeranno poeti e artisti per le storie mitologiche.

Nel Seicento è noto, infatti, il rapporto stretto che legò Giovan Battista Marino, autore dell’Adone, a Nicolas Poussin, ma in realtà il poeta frequentò anche gli artisti della cerchia del cardinale Pietro Pietro Adolbrandini di cui faceva parte Giovan Battista Agucchi, autore di un trattato sulle arti prima in collaborazione con Annibale Carracci e poi con il Domenichino. Con la bolognese Accademia dei Carracci il Marino entrò in contatto quando si trasferì a Ravenna al seguito del cardinale dopo l’elezione al soglio pontificio di Paolo V Borghese. Il rapporto con Poussin invece sorse quando il Marino nel 1615 si recò, dopo un periodo a Torino, presso la corte parigina di Maria de Medici e nella capitale francese scrisse l’Adone, pubblicato nel 1623, ma poi disgraziatamente messo all’indice da papa Maffeo Barberini, alias Urbano VIII nel 1627 ossia due anni dopo la morte del poeta. Dall’epistolario pervenutoci del Marino brillano i nomi dei più celebri artisti del tempo, da Palma il Giovane al Cigoli, da Ludovico e Annibale Carracci a Guido Reni, insieme a una cinquantina di altri artisti e ciò spiega come sia immaginifica la sua poesia. Si pensi a un versetto: «Tu dai puoi sola altrui godere in terra/di pacifico stato ozio sereno./Per te Giano placato il tempio serra,/addolcito il Furor tien l’ire a freno:/poi che lo Dio de l’armi e de la guerra/spesso suol prigionier languirti in seno,/e con armi di gioia e di diletto/guerreggia in pace, ed è steccato il letto.» (vv. 2-9)

Leggendo questi versi sembra infatti veder il pugnace Marte mentre si abbandona a un sonno ristoratore affianco a una Venere vigile e, inusualmente, vestita entrambi circondati da piccoli satiri intenti a giocare con le armi, dipinto nel 1485 da Botticelli e oggi alla National Gallery di Londra, oppure, riprendendo il soggetto dell’uomo che giace in grembo alla dea dell’amore, Venere e Adone di Nicolas Poussin del 1625 circa, dove i due amanti partecipano della bellezza smaltata del paesaggio.

Il corpo della dea da etereo e pudico in Botticelli diventa nel Seicento corpo da ghermire e serrare, strumento di piacere per gli occhi, solleticando nello spettatore una risposta psicologica voyeuristica verso l’immagine del corpo sensuale da consumare, palpare, odorare, gustare che diventa metafora dell’immagine stessa: «Per quanto riguarda il genere delle immagini, è chiaro che “di default” vengono considerate al femminile, “costruendo la spettatorialità”, nelle parole dello storico dell’arte Norman Bryson, “intorno all’opposizione tra la donna come immagine e l’uomo come portatore dello sguardo” – non immagini di donne, ma immagini come donne» (W.J.T. Mitchell, What do pictures want?, 2005) – inevitabile il rimando a L’origine du monde di Courbet del 1866 – sfruttando di fatto quel meccanismo indagato da David Freedberg per cui posti di fronte a un qualsiasi tipo di immagine è impossibile separare le risposte fisiche da quelle emotive. Esse, infatti, viaggiano all’unisono. Un passo significativo in questo senso è stato compiuto grazie al lavoro svolto da un gruppo di neuroscienziati dell’Università di Parma diretto da Giacomo Rizzolatti che ha rilevato come il potere delle immagini risieda nell’immedesimazione innescata dai neuroni specchio (mirror neurons) per cui mentre si osserva un’azione di fatto viene attivato, per simulazione, lo stesso circuito nervoso che ne controlla l’esecuzione. Come non voler mordere le floride e rubiconde ciccie delle dee di Rubens della prima metà del Seicento o l’eburnea carne della languida Venere di Luca Giorgione del 1670, lontane anni luce dalla nuda eppur pudica giovine distesa di Giorgione, destinata a diventare il modello per Tziano, Goya e Manet, per citarne solo alcuni degli artisti che vi si ispirarono. E qual è quindi il criterio che permette di distinguere, direbbe Arnheim, «la Venere di Tiziano da ogni altra donna non vestita sdraiata in modo attraente su un letto»? (R. Arnheim, The feeling Gaze, recensione a D. Freedberg, The Power of Images, in “The Times Literature Supplement”, n. 4512, 22-28/9/1989, p. 1033).

La voluttà così caratteristica nell’arte Seicentesca, in epoca neoclassica viene ricondotta nell’alveo di una razionale ed equilibrata composizione improntata alla nobile semplicità e quieta grandezza secondo i dettami estetici desunti dalla statuaria classica da Joachim Winkelmann, destinati ad avere ampia eco nell’ambito artistico e influenzando Antonio Canova, autore della Venere italica (1804-1812). L’opera fu realizzata come compensazione per il trasferimento in Francia della Venere de’ Medici portata dai francesi al Louvre nel 1802 a seguito del Trattato di pace di Tolentino, sottoscritto da papa Pio VI. Tuttavia, invece di produrre una copia di un marmo antico, egli trasse ispirazione da più modelli classici e chiamò, per amor patrio, la sua “italica” superando il modello, secondo il critico d’arte Edward Lucie-Smith, nella resa del pudore e della vulnerabilità anche sessuale della giovinetta. Allo stesso autore risale la versione vincitrice della dea-Paolina Bonaparte, oggi alla Galleria Borghese, mentre ancora tiene in mano il pomo, simbolo della sua vittoriosa aggiudicazione da parte di Paride.

Eppure, dietro il volto di indifesa giovinetta si cela una dea che può portare colui che ne è vittima alla follia. Dei pericoli legati all’innamoramento ne era consapevole Saffo, come abbiamo già visto, e ad essi alludono, ad esempio, le api che escono dal favo di miele nel dipinto del 1531 di Lucas Cranach, Venere e Cupido con favo di miele, a indicare l’aspetto dolce e amaro dell’amore secondo l’Idillio XIX di Teocrito. L’erotismo, condannato nelle rappresentazioni moralizzanti, emerge come elemento diabolico nelle incisioni del 1498 circa di Albrecht Dürer, La tentazione dell’ozioso e Le quattro streghe, e si incarna nella nudità sfrontata delle Tre Grazie di Agostino Carracci del 1590-1595, appartenenti alla serie delle Lascivie. Al sedotto, infatti, si obnubila la ragione, come in preda a un sortilegio o a un filtro magico, e allora ecco che Venere diventa una strega intenta a preparare ogni genere di pozione, come ce la rappresenta Dosso Dossi con in mano un mestolo nel suo antro nell’olio conservato presso il Museo di Belle Arti di Ajaccio e appartenuto al cardinale Fesh zio di Napoleone, o una terribile condottiera di creature infernali, come rappresentata nell’incisione cinquecentesca di Agostino Veneziano derivata probabilmente da un’invenzione di Giulio Romano.

Questa dea della bellezza venerata dagli uomini da migliaia di anni quale forza cosmica, primigenia, madre terra, amore sensuale e poi amore divino, legata indistricabilmente alla vita, si chiude nel mutismo pietrificato davanti alla preghiera disperata rivoltale dall’uomo folle e alieno alla bellezza del giardino paradisiaco che lo circonda nella poesia di Charles Baudelaire del 1869:

Ai piedi di una Venere colossale, uno di quei pazzi artificiali, uno di quei buffoni volontari incaricati di far ridere i re quando i rimorsi o la noia li assillano, tutto agghindato nel suo costume sgargiante e ridicolo, con in testa corni e sonagli, curvo e inginocchiato contro il piedistallo, alza gli occhi pieni di lacrime verso la Dea immortale. E i suoi occhi dicono: «Sono il più solo, sono l’ultimo degli umani, privo di amore e di amicizia, e perciò molto più in basso del più imperfetto degli animali. Eppure anch’io sono fatto per comprendere e sentire la Bellezza immortale. Ah Dea! Abbi pietà della mia tristezza e del mio delirio!» Ma l’implacabile Venere guarda lontano non so che cosa con i suoi occhi di marmo.

Ne trapela un pessimismo che quarant’anni prima Leopardi aveva instillato nelle parole del pastore errante “Dimmi, o luna: a che vale al pastor la sua vita, la vostra vita a voi? dimmi: ove tende questo vagar mio breve, il tuo corso immortale?”. Il rapporto dell’Uomo con ciò che Venere rappresentava si è incrinato, e la violenta ribellione dell’arte contemporanea investirà col suo malessere anche quel personaggio mitico superando il rassegnato pessimismo dipendente dall’acquisita consapevolezza del paradiso perduto per deriderlo, consapevole che la realtà è ben diversa dal mondo ideale e che comunque il mondo che appartiene all’uomo contemporaneo non è quello dell’Armonia dove regna Flora-Venere.

Solo alcuni esempi: Pablo Picasso nel 1906-7, con le Demoiselles d’Avigno, fa un’operazione iconoclasta sfigurando il volto classico della dea connotandolo con elementi bestiali quasi una maschera tribale africana; Amedeo Modigliani nel 1917 dipinge una Venere pudica che ha perso qualsiasi alone divino e pare una diseredata; Arturo Martini nel 1932 plasma una terracotta, la Venere dei porti, conferendole la posa di una prostituta in attesa del prossimo cliente; Andy Warhol nel 1966, come per la Campbell Soup, replica, affiancandolo in quattro riquadri il volto iconico della Venere di Botticelli differenziandolo cromaticamente e restituendone un’immagine da cartellone pubblicitario; Michelangelo Pistoletto, nel 1967, propone il calco in cemento della Venere con mela realizzata in marmo dallo scultore Bertel Thorvaldsen del 1805 mettendola di spalle allo spettatore e davanti a un cumulo di stracci; Lucian Freud, nel 1995, ritrae una donna obesa e indecorosamente distesa su un divano da cui straborda con le fattezze di Sue Tilley nell’opera ‘Benefits Supervisor Sleeping.

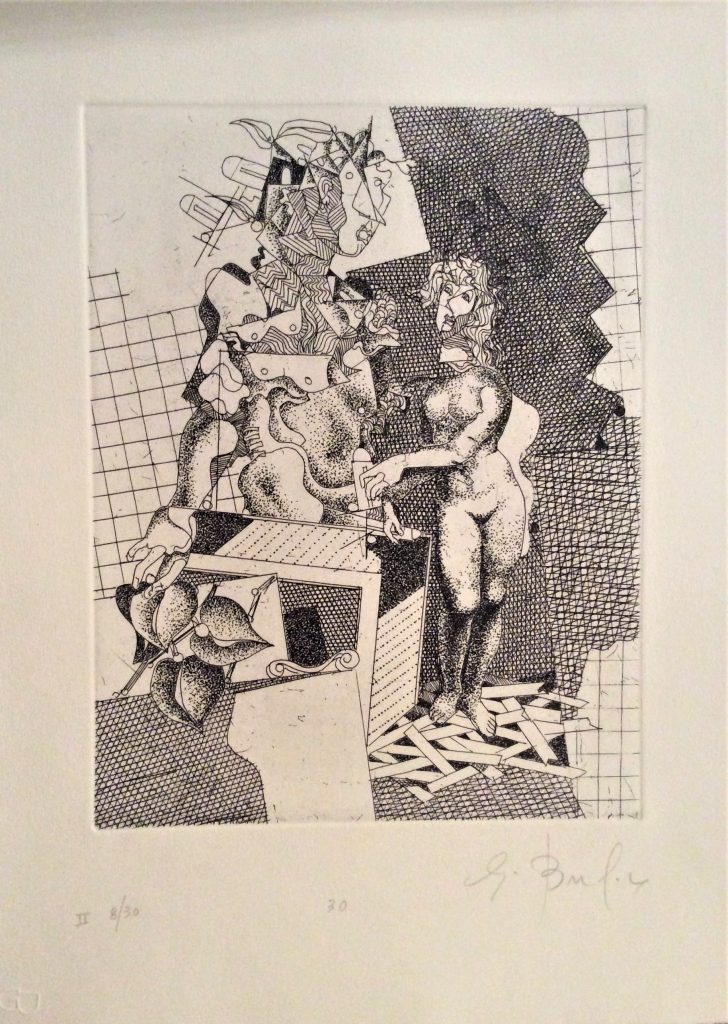

Rispetto a questi esempi si discostano le proposte di due artisti. Athos Collura, nel 1977, con Gradito dono, recupera il modello della Venere di Urbino e impacchetta la figura femminile quale oggetto pronto all’uso in un dipinto contraddistinto dalla leggerezza dello stile mondano dei fumetti; Gianni Brusamolino, nel 2002, dedica alla dea il ruolo di protagonista nel suo album di incisioni “Sesso ludico” in cui ripercorre giocosamente le principali interpretazioni artistiche del soggetto con un approccio tuttavia che si inscrive nella sua più ampia produzione animata dalla sua personale visione del mondo basato sulla fiducia nell’amore divino quale energia cosmica che anima l’universo e i suoi abitanti.

Venere di Willendorf, 30000-25000 aC Da Willendorf, Bassa Austria Pietra calcarea, altezza 11 cm Vienna, Naturhistorisches Museum.

Venere di Lespugne, 30000-25000 aC Da Lespugne, Francia Zanna di mammut, altezza 14,7 cm Saint-Germain-en-Laye, Musée des Antiquités Nationales Veduta posteriore, laterale e frontale.

Venere di Fels, 35000 aC Da Schelklingen, Germania Zanna di mammut, altezza 6 cm Blaubeuren, Museo Preistorico Veduta laterale e frontale.

Venere capitolina da originale Prassitele Cnidia IV sec. a. C.

Balloon Venus Lespugue red Jeff Koons.

Henry Moore, studi.

Henry Moore, 2.

Arturo Martini 1932.

Athos Chttps://www.tempoearte.it/wp-content/uploads/2021/12/Athos-Collura.jpgollura

Botero, arazzo.

Venere Andy Warhol 1966.

Venere, M. Pistoletto