In ricordo di Carlo Nangeroni

di Marco Marinacci

Quando Mauro Cappelletti, celebre fondatore del gruppo di Astrazione oggettiva, e fraterno sodale di questa strana avventura “alla ricerca dell’arte perduta”, mi ha mostrato questa raccolta di piccoli lavori su carta, regalatigli dall’amico di una vita, Carlo Nangeroni, durante i tanti anni della loro fraterna comunione, ho immediatamente percepito il senso di un mistero ineffabile… il mistero che prendeva lentamente forma, affiorando dal segno morbido e rarefatto del colore d’acqua, per tracciare nettamente i contorni del profondo legame che li univa.

Un’immagine indelebile che riesce a raccontare meglio di qualsiasi scritto l’elettiva amicizia tessuta nella trama di una ricerca inesausta e senza confini, di cui questi mirabili “pensieri in figura” compongono le pagine; le sole capaci di essere lette da questa parte, come dall’altra, dello specchio…

Ora però, se sono qui a scrivere, accogliendo il generoso invito di Mauro di poter unire il mio al suo ben più intimo ricordo, è per assolvere alla chiamata dello storico, che non può esimersi dal decifrare, nell’indescrivibile esperienza dei momenti passati in compagnia di Carlo, una memoria comune, protesa verso l’infinito, oltre l’uomo, oltre il suo tempo, fermamente ancorata alla vita in divenire.

Troppe le tranches de vie che scorrono a 25 frames nella memoria, senza poter mettere in pausa quel sorriso e quegli occhi, che di volta in volta mi invitavano a cena per offrirmi il suo amato chili, o in pizzeria a Calice Ligure – giacca e pantaloni jeans – per raccontarmi con Gianni Viola di Scanavino. Quando ancora, trattenendo a stento le lacrime, e mimando comicamente la scena, descriveva tutti i vani tentativi per evitare di fare la maschera funebre di Toscanini, cercando di celare le sue innate doti di scultore e ritrattista, “perché a me i morti non piacciono!”. Ma gli piaceva mettersi sempre in gioco, col piglio del ragazzo che affronta il gigante…un giorno, quasi per scherzo gli chiesi: «ti va di fare un happening?». «Di cosa si tratta?», mi chiese subito. Non ne avevo un’idea chiara neanche io, avrebbe dovuto semplicemente fare quello che faceva tutti i giorni, nel suo studio; solamente all’interno di una vetrina, su una strada piuttosto trafficata al centro di Milano. Accettò immediatamente. La “perfromance” doveva durare un pomeriggio…durò, con sempre maggiore adesione di pubblico, tre settimane! Poi finalmente arrivò la pioggia, la gente sul marciapiede vedeva solo un vetro annacquato, e decidemmo che si poteva chiudere. Da allora in poi ogni inaugurazione e ogni mostra era un gioco a chi se lo diceva prima… ma era poi a casa, in quella dimensione privata dove la gattina nera giocava con mia figlia, e Mary dava vita a nuove fragranze in cucina, che veniva fuori il nonno affettuoso, capace di trasformare tutto in fiaba.

Bastava una parola di Carlo per sentirne il vissuto stratificato e denso di senso, nel suo musicare la frase, come il suo “segno-pittura” faceva vibrare la tela, capace con una sola nota di modulare tutto il sentimento e l’emozione di un ricordo, rendendolo presente. Nei cinque anni che sono trascorsi dal primo incontro, a una cena con gli amici di sempre, Paolo Schiavocampo da un lato, Gianni Brusamolino dall’altro – i due compagni d’avventure di via Borromei – via via e sempre più ad ogni altro incontro con questo poeta dell’immagine mi meravigliavo, tra l’assorto e il confuso, del mondo che si andava schiudendo. Un mondo nel quale mi accompagnava col garbo di sempre, in cui la musica – tema onnipresente – si presentava come un’elegia alessandrina, e il mito, come storia antica, diventava insegnamento per il presente.

Questo in sintesi Carlo, e la sua arte: un grande cantore della classicità, con un’inesausta sete di futuro. Il suo segno, eludendo le maglie del codice, s’innalza sempre a canone. Lo aveva ben inteso Nino Di Salvatore, artista e teorico dell’applicazione dei principi della Gestalt psycologie alle discipline del progetto quando, con Bruno Munari, lo aveva chiamato alla Scuola Politecnica di Design per insegnare ai futuri designers, attraverso il corso di disegno geometrico, a infondere i principi di un nuovo umanesimo al progetto.

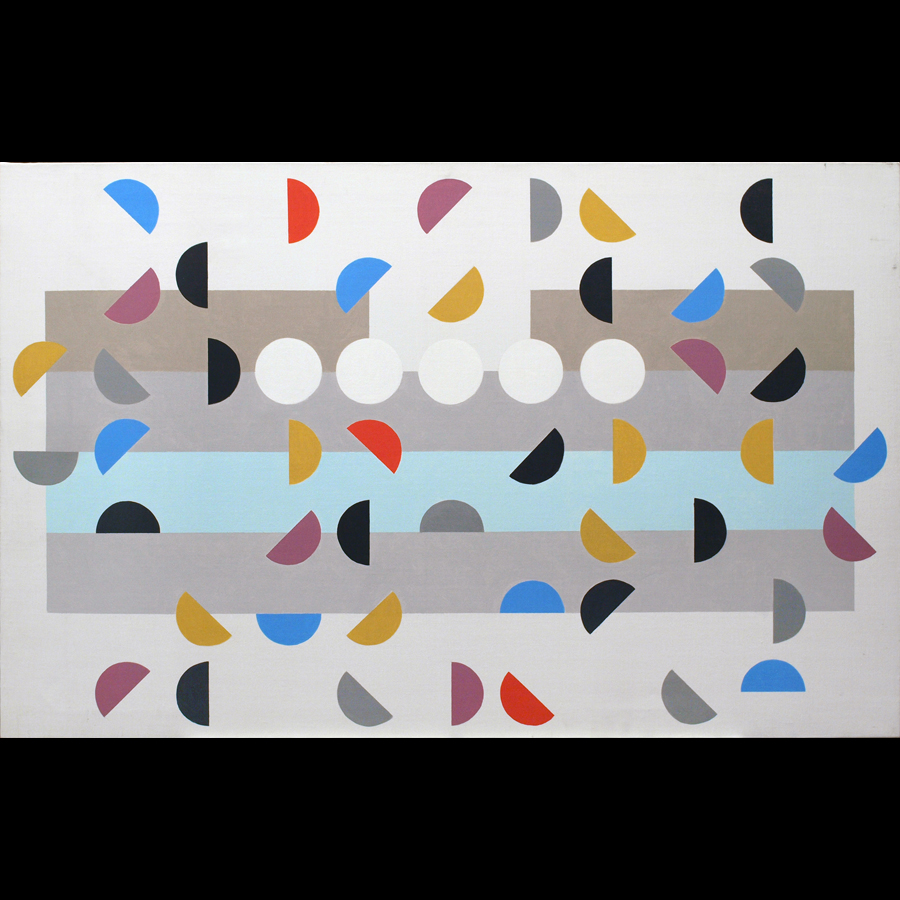

E’ così che, già nello splendido acquerello del ’62 vediamo formarsi l’alfabeto del cerchio: un’architettura sul ritmo dei pieni e dei vuoti, che con semplice passo di danza riporta il linguaggio della Gestalt da codice visivo a canone musicale. E’ il momento in cui il mondo si interroga sulla struttura del linguaggio, sulla scia del Tractatus di Wittgenstein e della grammatica generativa di Chomsky, ma Carlo, come tutti i grandi artisti d’avanguardia, sta già introducendo un’ipotesi che diventerà regola soltanto anni più tardi: la phoné e il suo valore metalinguistico.

In quest’universo del cerchio, in cui sarebbe facile ripercorrere tutto uno spaccato di quei ruggenti anni ’60, riconducendovi l’incolmabile diatriba tra arte segnica e astrazione, o i tanti eteronomi che vedono avvicendarsi Optical e Minimal, New Dada e Arte Concettuale, come fosse il massimo comune denominatore capace di risolvere magicamente qualsiasi formula la critica abbia deciso di adottare per dire alla fine la stessa cosa, c’é però un clinamen, un fuori fuoco…e Carlo indaga proprio questo!

Ecco che la sua lente, seguendo precisamente le regole del principio d’indeterminazione di Heisenberg – ne è formidabile testimonianza l’acquerello del ’63 – tenta di fissare l’oggetto, lo imbriglia con la penna, cerca di fissarlo al suo centro, ma inevitabilmente fallisce…e non rimane che il “fuoco” della lente, sul cartoncino!

Da questo momento in poi gli “atomi” subiscono una mutagenesi continua…diventano pulviscolo, o, come nel ’75, piccoli oblò scavati nella condensa sul vetro da dita di bambini, dietro cui cade una pioggia striata, o venti astrali sferzano il cielo, o tepide nuvole si allungano verso l’imbrunire…

Milano, quella città così piccola da sembrare un tavolo da flipper, per un americano come Carlo, che aveva un numero di telefono così lungo, laggiù nella grande mela, da solleticare la fantasia di un amico come Franz Kline, capace, in uno dei suoi “slanci espressionisti” più felici – quelle che saranno ricordate da tutte come “le pagine dell’elenco” – di tracciarne una silloge in un solo gesto.

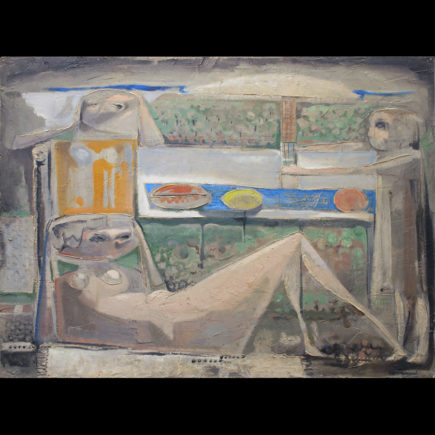

Nel ’76 – l’album custodito così gelosamente da Mauro inizia a rivelare la sua vera natura – Carlo inizia a fare di conto, ma in quel pallottoliere qualcosa sempre non torna. Anno dopo anno – l’album è una cronistoria puntuale, quasi irriverente – scopriamo che il flipper si è azionato, e nel ’77 iniziano gli ostacoli – un triangolo rosso suona l’allarme, in perfetto controcanto a quello giallo di Kandinsky – che rimandano in buca. Il giro di boa degli anni ’80 ha ribaltato l’ottica, e la lente riesce a scorgere solo il “fuori”. La linea vince la forma, i contorni entrano nel regno dello sfumato. Un pirotecnico cangiantismo gioca a inseguire visioni cinematografiche e linguaggi pittorici ridotti, nel tempo, a stili: il 1986 ripropone la frenetica corsa delle slot-machine di Tokio-ga – chi conosce Carlo non si stupisce, sapendolo passare con uguale profondità di analisi da Mozart ai Simpson, senza che la tazza del té si raffreddasse di un grado – il 1988 occhieggia a Resnais in un doppio, che è già calembour dell’optical; il 1989 è tutto Truffaut, interno giorno-esterno notte.

A questo punto il viaggiatore chiede al venditore d’almanacchi: e gli anni ’90? Si torna alla pittura-pittura. Cioè alla citazione della pittura, come solo un pittore classico può fare. Se l’acquerello che porta la data di partenza della nuova corsa è un riconoscente omaggio alla Gestalt, quello del 1992 vede alcune biglie in fuga, forse dal MAC…prese poco dopo – è il 1993 – nella carta moschicida di Damien Hirst.

Allora iniziano gli omaggi: nel 1994 quello all’arte concreta, dove un mattone è un mattone è un mattone; poi alla serigrafia di Wahrol; ai coloratissimi “monocromi” di Schifano…e soprattutto all’immaginario ludico di Munari, che in una partita a ping-pong – chiaramente patta, quella del 1996 – rivendica la libertà del segno, nuovamente produttore di simboli e racconti.

Siamo giunti al 1997…la pellicola si fa incandescente, vira, annerisce…fine della storia, o almeno, intermezzo; ma per tutti, dame e cavalieri, fino al nuovo millennio, cioccolatini!

Per scoprire come continua a rigenerarsi l’universo autopoietico di Carlo, in un viaggio alla ricerca dell’infinitamente piccolo e dell’infinitamente grande insieme, della nota e del punto, della massa centripeta e dell’immateriale, basta sfogliare le pagine che seguono, tenendo solo presente che, a seguire, ve ne sono infinite altre…tutte quelle che ci ha lasciato, e permesso di immaginare.